2025/09/23

住環境・環境音

吸音パネルとは?仕組み・効果・選び方を完全解説|部屋の響きを整える活用法と設置テク

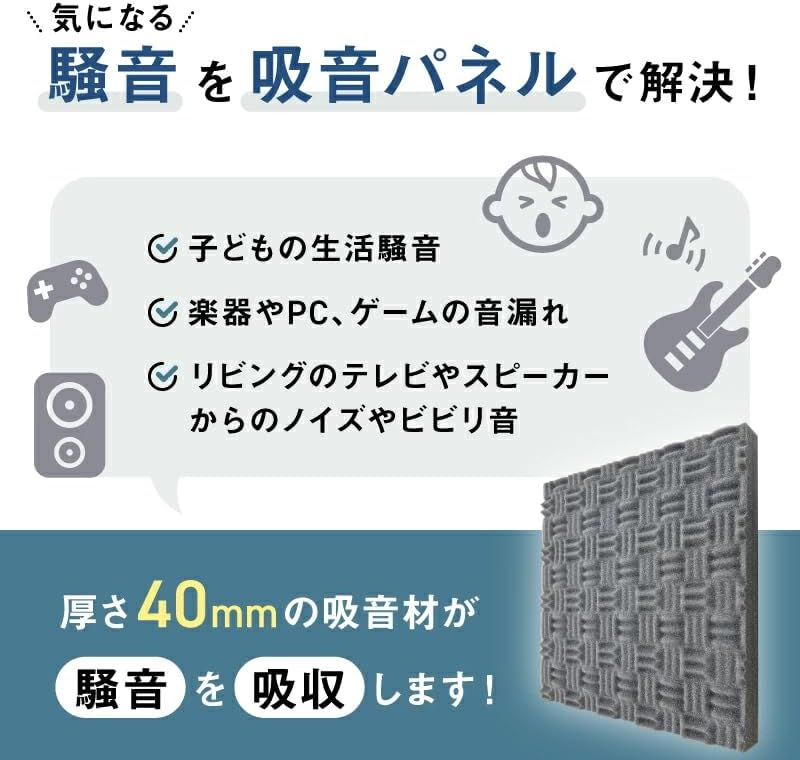

はじめに|吸音パネルは「響きを整える」ための道具

「部屋がカラオケみたいに響く」「会議で声が反響して聞き取りにくい」「配信で声がボワつく」。こうした悩みに効くのが吸音パネルです。吸音パネルは、表面で音エネルギーを熱に変換し、室内に漂う反射音(残響)を減らす内装材。音漏れ(外へ出る音・外から入る音)を止める道具ではない点が最重要ポイントです。音漏れには遮音(質量を増やす等)が必要で、役割が異なります。本記事では、吸音パネルの仕組み・効果・素材別の特徴、設置のコツまでをプロの視点で分かりやすく解説します。

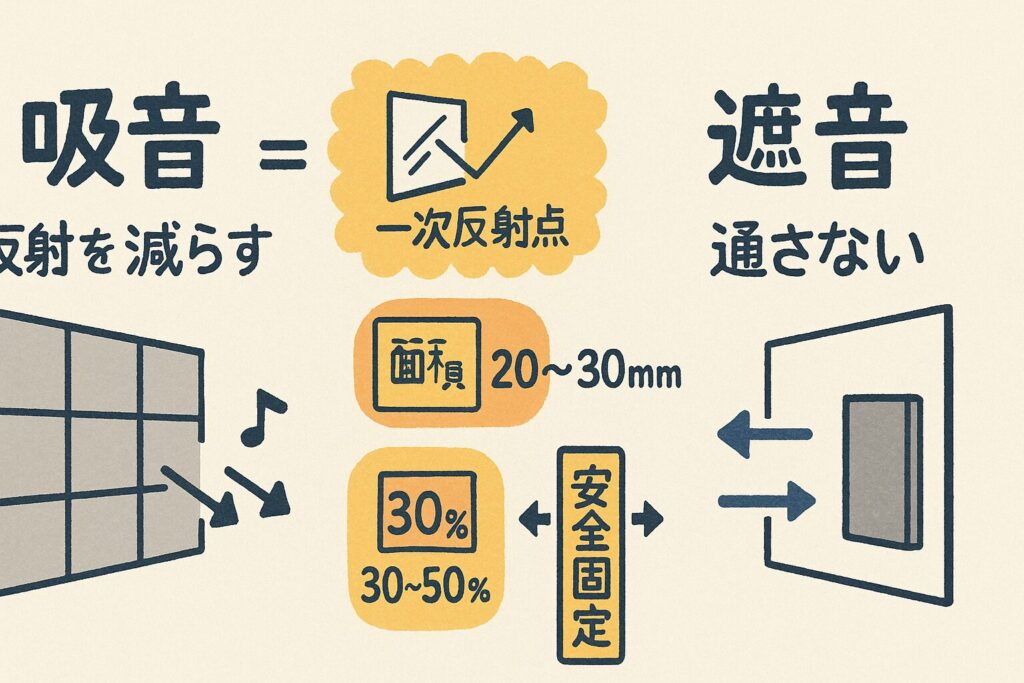

吸音と遮音の違い|まずは誤解をなくす

吸音=室内の反射を減らし、明瞭度を上げる

吸音は反射音を抑え、声や楽器の「輪郭」をくっきりさせます。ビデオ会議の聞き取り、会話のしやすさ、録音品質の向上に直結します。

遮音=音の通過を妨げる(音漏れ対策)

壁や床、建具のすき間・質量・連続性を高めて音の透過を止めるのが遮音。多くの場合、吸音パネルだけで音漏れは止まらないため、用途に応じて「吸音+遮音(+防振)」を組み合わせます。

吸音パネルの仕組みと素材の種類

多孔質素材(フェルト・ポリエステル・グラスウール等)

無数の細かい空気の通り道で摩擦損失が生じ、音エネルギーを熱に変換。中高音の吸音に強く、厚みが増すほど低い音にも効きやすくなります。DIYしやすく、軽量で扱いやすいのが特長。

繊維系ボード(グラスウール・ロックウール成形板)

定番のスタジオ品質。密度(kg/m3)と厚みの選択肢が広く、壁面一式やポイント使いにも対応。表面を布張りにすると美観と耐久性が両立します。

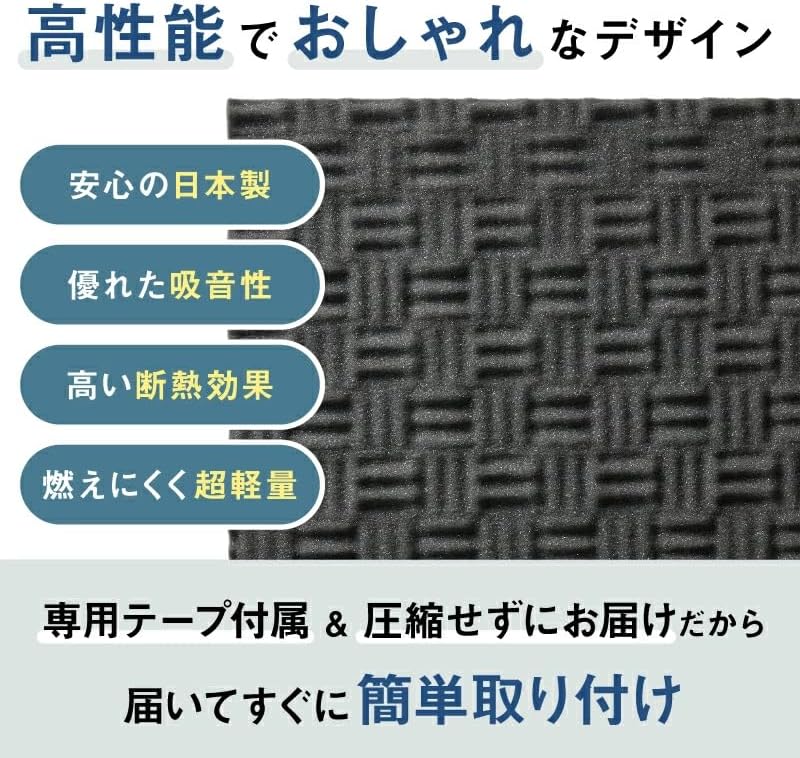

フォーム系(ウレタン・メラミンフォーム等)

軽くて施工が簡単。表面形状(ピラミッド、ウェーブ等)で拡散と吸音を両立。耐候性や難燃性の仕様確認がポイント。

.jpg)

木質拡散+吸音のハイブリッド

表面はスリットや孔あき板で拡散と意匠性、裏側で吸音材を組み合わせるタイプ。音の「デッド過ぎ」を防ぎ、自然な響きを残したいリビング・小規模スタジオに好相性。

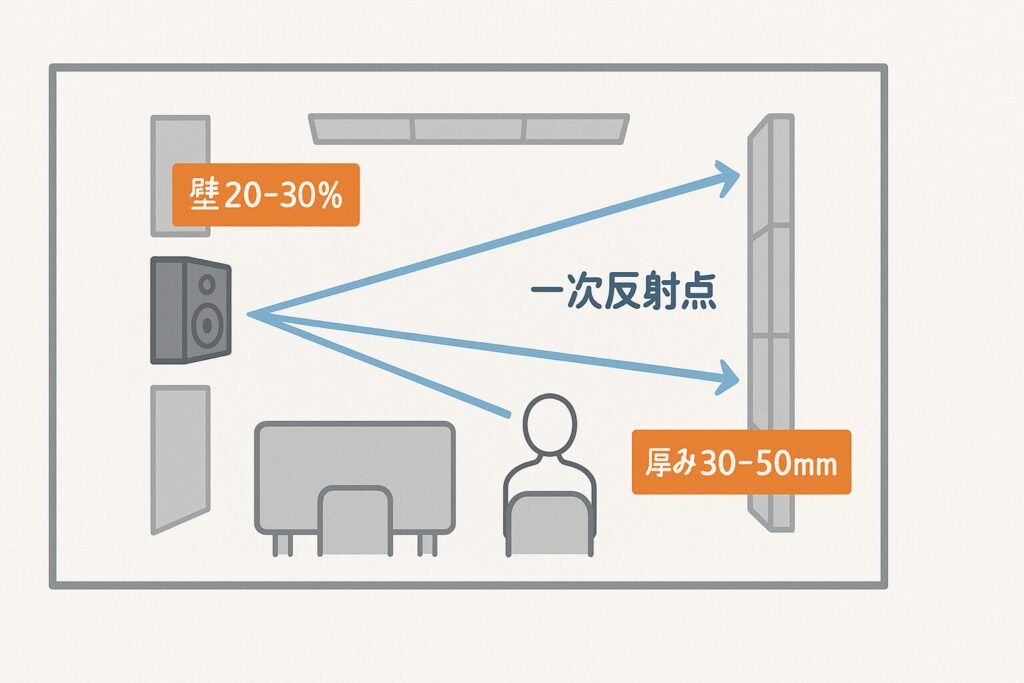

効果を出すレイアウト|「一次反射点」と「面積×厚み」

一次反射点を押さえる

話者と聴取位置を結ぶ線の鏡面位置(壁・天井)が一次反射点。ここへ吸音パネルを配置すると明瞭度が大きく改善します。会議室ならテーブル横の壁面、在宅配信ならマイク前後の壁・デスク背面が狙い目です。

面積と厚みのバランス

薄いパネルを小面積で点置きしても体感は限定的。壁面の20〜30%程度を目安に面で押さえ、可能なら厚みは30〜50mm級を選ぶと中低域まで効きやすくなります。天井面に分散配置すると部屋全体の均一性が高まります。

「置き型+壁付け」の併用

床置きの吸音スタンドやコーナーベーストラップを加えると低域のこもりが改善。家具やカーテンも吸音体として働くため、動線と意匠に合わせて組み合わせましょう。

用途別:最適な選び方と設置のコツ

リビング・在宅会議

- テレビ背面・ソファ背面の壁に横並びで数枚。対向面にも分散し、左右のバランスを取る。

- エアコン・スイッチ類の干渉を避け、下地のある位置にビス/ピンで固定。

- カーテンやラグと併用して中低域の響きをコントロール。

小規模スタジオ・配信部屋

- 一次反射点(左右壁・天井)+背面拡散/吸音のハイブリッド構成。

- 机の天板反射を避けるため、マイク位置と距離を最適化。

- 低域対策にコーナー用厚物(ベーストラップ)を追加。

会議室・オフィス

- 壁面20〜40%、天井は島状に吸音雲(シーリングバッフル)を配置。

- 対面音声の明瞭度確保を優先し、ガラス面が多い部屋は面で押さえる。

- 消防法・耐火等級・落下防止に配慮した金具選定を行う。

素材・厚み・設置方式の比較表

| タイプ | 代表厚み | 得意な帯域 | 長所 | 注意点 | おすすめ設置 |

|---|---|---|---|---|---|

| 繊維ボード(グラス/ロックウール) | 25〜50mm | 中高域〜中低域 | 吸音性能が安定、意匠自由度 | 角潰れ対策・表面布張り推奨 | 壁面面張り、天井バッフル |

| フォーム(ウレタン/メラミン) | 20〜40mm | 中高域 | 軽量・DIY容易 | 難燃性や経年変化を確認 | 一次反射点の点在配置 |

| フェルト/ポリエステル | 9〜24mm | 中域 | 軽量・カット容易・色展開 | 単体では低域に効きにくい | 壁一面の面積確保で効果 |

| 木質拡散+吸音 | 15〜25mm+背面吸音 | 拡散+広帯域 | デッド過ぎを防ぎ自然な響き | 重量と固定方法に配慮 | 背面吸音材を確実に密着 |

取り付け手順(壁面)と安全チェック

手順(基本)

- 計画:一次反射点と必要枚数を決め、干渉物(スイッチ・窓)を確認。

- 割付:目線高さに合わせて水平器で下地ラインを出す。

- 下地:石こうボードならピン/アンカー、躯体直ならビス固定。両面テープは仮止めに留める。

- 固定:四隅+中央の5点固定が基本。枠材やアルミレール併用で落下防止。

- 仕上げ:目地をそろえ、反対側の壁にも必要分を配置してバランスを取る。

安全・法規チェック

- 不燃・準不燃の区分、オフィスや商業施設では内装制限を事前確認。

- 天井吊りは専用金具+ワイヤーで二重支持、地震時の落下対策を徹底。

- 賃貸は原状回復の可否(ピン穴・アンカー)を管理会社に確認。

「効かない」を避けるコツ|よくある失敗と対策

- 面積不足:壁の一部だけだと体感が薄い。対向面も含めて面で押さえる。

- 厚み不足:厚さが足りないと中低域が残る。30〜50mm級を基準に。

- 位置ミス:一次反射点を外すと効果半減。鏡で位置合わせを。

- 遮音と混同:音漏れは遮音(質量・気密)を併用。用途を切り分ける。

- 固定不足:両面テープのみは落下リスク。ビス/レールで確実に。

ケース別おすすめ構成(例)

在宅配信・ボーカル録り(4.5〜6畳)

左右壁の一次反射点に30〜50mm×各2枚、背面は拡散+吸音のハイブリッドを連続配置。コーナーにベーストラップを1〜2本。

会議室(10〜15名)

長辺壁に吸音パネルを等間隔で面配置、短辺壁にポイント追加。天井にバッフルを島状に。ガラス面はカーテン等で補助。

リビング(家族の会話・テレビ)

テレビ背面とソファ背面を面で。ラグ・厚手カーテンを併用し、残響をバランス良く低減。

関連記事

まとめ

吸音パネルは室内の反射音を減らし、会話・会議・配信の明瞭度を高める内装材。効果を出す鍵は「一次反射点」「十分な面積と厚み」「安全な固定」。音漏れ対策は遮音を併用し、部屋の用途ごとにレイアウトを最適化しましょう。まずは壁20〜30%の面配置と30〜50mm級から。

Posts by Topic

おすすめ記事

只今、おすすめ記事はございません。

新着記事