2025/10/14

住環境・環境音

遮音シートの選び方|失敗しない基礎知識と厚み・材質・設置場所の最適解をプロが解説

はじめに|遮音シート選びは「音の正体」と「設置面」で決まる

「遮音シート」は、壁や床、天井に貼って音の通り道を断つための“重さのある薄い建材”です。とはいえ、厚いものを選べば正解…ではありません。音は周波数(低音・中音・高音)によって減衰のしやすさが異なり、貼る場所(壁/床/天井/建具まわり)で効き方も変わります。本記事では、初心者でも迷わず選べるように、遮音の原理・材質・厚み・併用材・施工の勘所までプロ視点で整理します。

遮音の基礎知識|「遮音」と「吸音」のちがいを押さえる

遮音=通さない/吸音=響かせない

遮音は「音を通過させない」こと、吸音は「室内の反射や残響を減らす」こと。生活音や話し声の“音漏れ”を抑える主役は遮音シートですが、同時に室内の響きを整えるには吸音材(グラスウール・ウレタン等)を組み合わせます。結果として、遮音シートで“壁を重く連続的に”し、吸音材で“空気層のなかの反射”を減らすと効きやすくなります。

低音ほど「重さ」が効く

重低音(ドスン、車の走行音など)は薄い軽量材では止まりにくく、面密度(kg/㎡)の高いシートが有利です。一方、人の話し声やテレビ音など中高音は、隙間や共振の管理がカギ。すき間を絶たないと、どんなシートでも効果が目減りします。

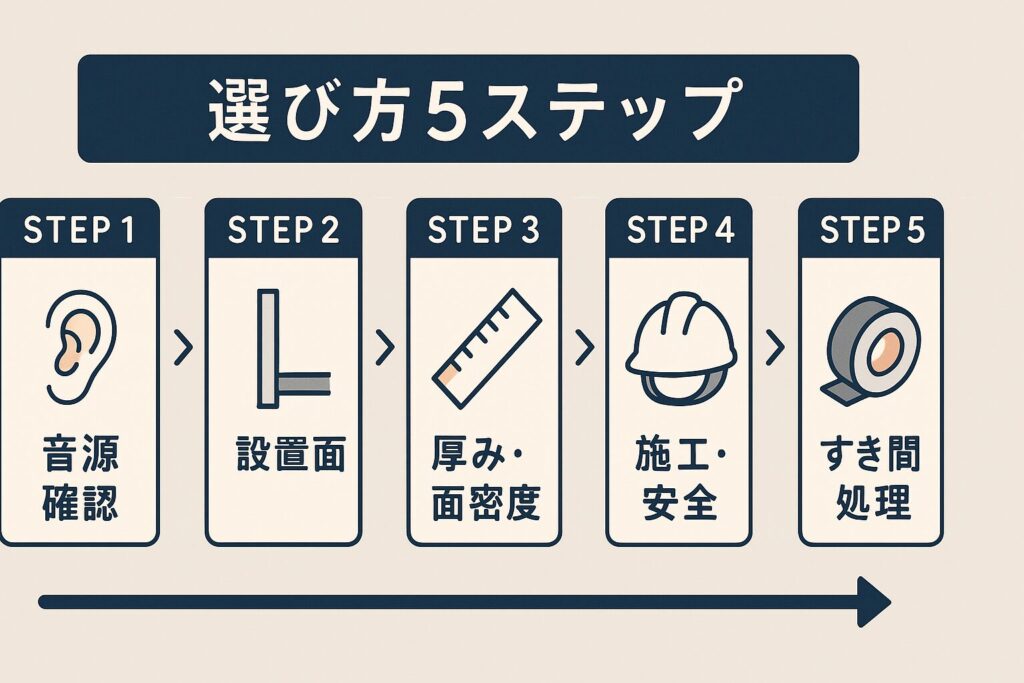

遮音シートの選び方5ステップ

STEP1:騒音の種類と帯域を見極める

- 人の声・テレビ:中音中心。壁・扉・換気口のすき間対策が効く。

- 足音・物の落下音:床の衝撃音。遮音+防振(クッション層)の併用が必須。

- 屋外の走行音・低周波:低音成分多め。面密度の高いシートを優先。

STEP2:設置場所でタイプを選ぶ

- 壁・天井:1.2~2.0mmクラスの汎用遮音シート+石こうボード増し張りが定番。

- 床:2.0~2.8mmなど厚手+防振マット/下地パネルを併用。仕上げ材の納まりも確認。

- 配管・パイプスペース:細幅のジョイントテープやピースを使い、巻き付け・塞ぎで“点の漏れ”を潰す。

STEP3:厚みと面密度を決める

同じ厚みでも材質によって重さが違います。迷ったら「面密度(kg/㎡)」で比較を。低音対策ほど面密度の高いものを選択し、仕上げの耐荷重・ビス長・下地強度とのバランスを取ります。

STEP4:施工性・安全性をチェック

- 施工性:ロール幅・曲げやすさ・カットのしやすさ・粘着付きの有無を確認。

- 安全性:居室用途なら低臭・低VOC、火まわりは不燃/準不燃の採用可否をチェック。

- 環境条件:結露リスクの高い面は防湿層や通気を検討。

STEP5:すき間対策の計画

コンセントボックス、配線穴、巾木・廻り縁、建具枠、換気口。遮音は“弱点の連鎖”で効きが落ちます。ジョイント用の遮音テープやコーキングで四辺を必ず連続させ、貫通部はパテで止めてから化粧材でふさぎます。

材質・厚み別の比較早見表

| 種類 | 代表厚み | 面密度の目安 | 曲げやすさ | 得意な用途 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 汎用遮音シート(質量ビニール系) | 1.2〜2.0mm | 2.0〜3.5kg/㎡ | ◎ | 壁・天井の面遮音 | 継ぎ目の処理必須 |

| 厚手遮音シート | 2.5〜2.8mm | 4.0kg/㎡前後 | ◯ | 床下地+防振の併用 | 重量・段差に注意 |

| ブチル・アスファルト系 | 1.5〜3.0mm | 高面密度 | ◯ | 金属面・配管の制振 | 臭気・温度依存を確認 |

| 遮音ピース/タイル状 | 5〜10mm相当 | ピース重量で管理 | ◎ | 小面積のスポット遮音 | 面一仕上げの段差 |

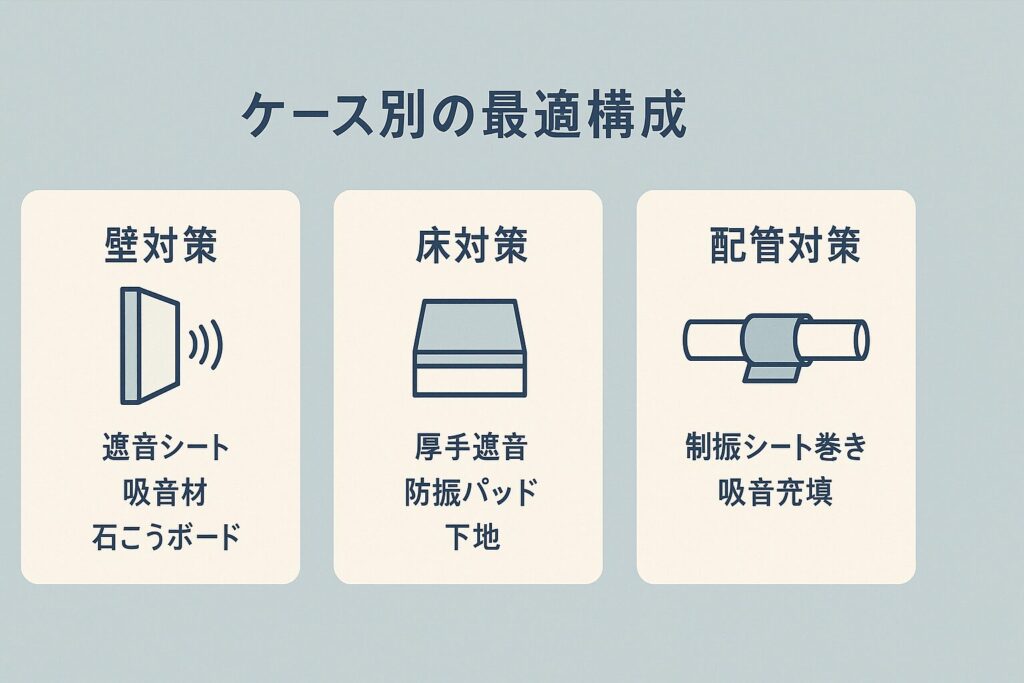

ケース別:最適な組み合わせとコスト感

壁の会話音を減らしたい(集合住宅の隣室対策)

- 下地補強:石こうボード12.5mmを増し張り(可能なら2層)。

- 遮音:1.2〜2.0mmの遮音シートをボード間にサンドイッチ。

- 吸音:躯体とボード間に高密度吸音材(グラスウール24K相当など)。

- 仕上げ:ジョイントは遮音テープ+コーキングで四辺シール。

ポイント:軽量鉄骨や木下地は共振しやすいので、重量化(面密度アップ)と空気層の吸音を両立させると体感が伸びます。

上階の足音や物音が気になる(床対策)

- 床下地のレベル調整と防振パッドの敷設。

- 2.0〜2.8mmの厚手遮音シート+合板下地でサンド。

- 仕上げ材(フローリング・タイル・カーペット)の遮音仕様を選択。

ポイント:衝撃音は“クッション系”の役割が大きいので、防振材とセットで。重量だけでは止まりません。

窓際・玄関からの音漏れ(開口部)

シートより先に、隙間(パッキン・建付け)是正と二重サッシ・防音合わせガラスを検討。扉は戸当たり・召合せの気密を上げ、必要に応じて扉面の制振シート+吸音シートで“板鳴き”を抑えます。

配管・ダクトからの伝播音(PS対策)

ブチル系の制振シートや遮音テープで金属ダクトを巻き、周囲に吸音材を充填。点検口は遮音シートを重ね貼りして四辺シール。

施工手順テンプレート(壁面)

- 現状確認:ビス位置・下地(木/軽天)・電気ボックス位置を把握。

- 下地調整:段差・割れをパテで平滑に。巾木やカバーは一時撤去。

- 採寸と割付:ロール幅を考慮して縦貼り計画。継ぎ目が柱・間柱に乗るよう調整。

- 貼付:上から順に気泡を抜きながら転圧。継ぎ目は15〜30mm重ね、遮音テープで連続化。

- 周縁シール:天井・床・建具枠との取り合いをコーキングで気密化。

- 仕上げ:石こうボード増し張り→クロス/塗装。コンセント開口はボックス周りを先にシール。

よくある失敗と回避策

- 「シートだけ」で解決しようとする:吸音・防振との役割分担を。

- すき間放置:一箇所の未処理で効果が段落ち。四辺・貫通部の連続シールが鉄則。

- 厚みの選びすぎ:建具やモールが干渉し、逆に隙間が増える。納まり図を先に。

- 重量の見積り不足:下地の許容荷重・ビス長・アンカー位置を確認。

購入前チェックリスト(コピペOK)

- 対象音は?(声/足音/走行音/機械音)

- 設置面は?(壁/天井/床/建具/PSまわり)

- 必要面積とロール幅の相性は?(ムダ切りが出ない割付)

- 厚みと面密度は?(低音には重め、床は厚手+防振)

- 仕上げ材との取り合いは?(段差・見切り・開口部)

- すき間対策の道具は揃った?(遮音テープ・コーキング・パテ)

- 安全・環境:低臭・低VOC/不燃・準不燃の可否確認

関連記事

まとめ

遮音シートの選び方は①音の帯域②設置場所③面密度④すき間対策の4本柱。壁は1.2〜2.0mm+吸音+増し張り、床は2.0mm以上+防振、開口部は気密優先が定石です。厚みだけに頼らず、連続した施工と弱点潰しで“効く遮音”を実現しましょう。

Posts by Topic

おすすめ記事

只今、おすすめ記事はございません。

新着記事