2025/09/09

住環境・環境音

防音性の高いマンションの選び方|失敗しないチェック項目と見るべき数値をやさしく解説

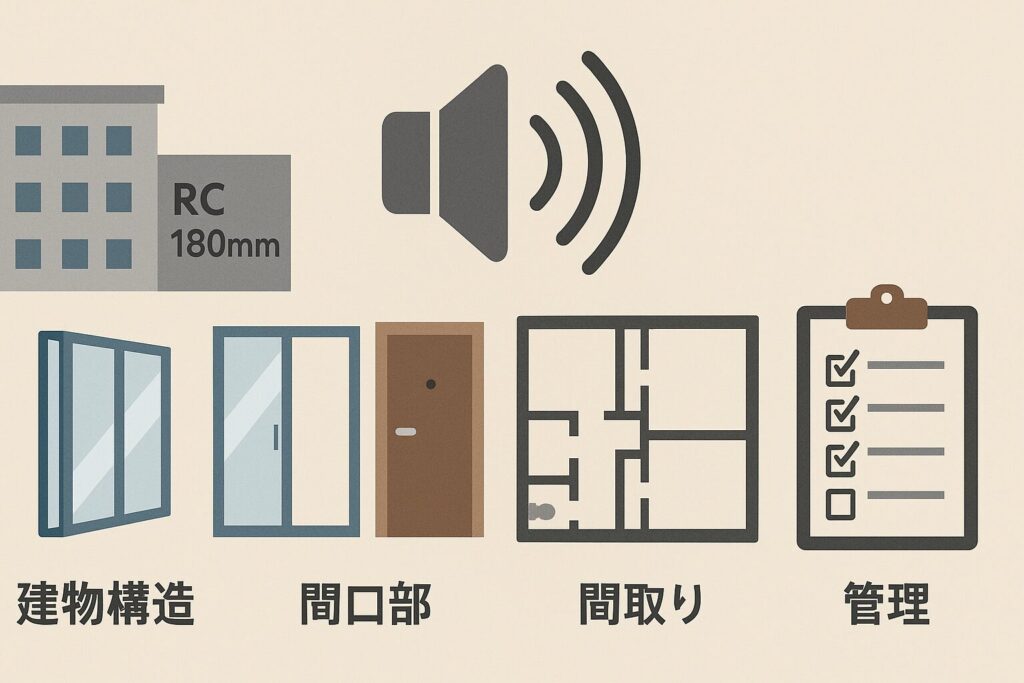

結論:防音性は「構造×開口部×間取り×管理」で決まる

防音性の高いマンションを選ぶ最短ルートは以下の4点です。

- 建物構造と厚み

- 窓・玄関など開口部の遮音

- 間取り・住棟計画

- 管理規約・施工品質の4点を順に確認すること。

具体的には、戸境壁は厚いRC(鉄筋コンクリート)で180mm以上、床スラブは200mm以上を目安に、二重床・二重天井を選択。窓は二重サッシや厚みのある複層ガラス、玄関は気密性の高いドア。内廊下・角部屋の配置や上下左右の生活空間の重なりを避け、管理規約に「遮音等級」やフローリング制限が明記されている物件を優先すると失敗しにくくなります。

まず確認すべき「建物の基本性能」

戸境壁・床スラブの厚み

音を止めるのは質量(重さ)と連続性。戸境壁はRCで180mm以上、できれば200mmクラスが理想。床スラブは200mm以上が一つの目安です。上階の足音が気になる人は「二重床・二重天井」構造を優先。配管スペースを天井内に持たせやすく、衝撃音の緩和に寄与します。

直床 vs 二重床

| 項目 | 直床 | 二重床 |

|---|---|---|

| 足音の伝わり | 固い直伝達になりやすい | 緩衝材で低減しやすい |

| 床の段差・施工性 | 段差少・コスト抑えやすい | 点検・配管更新に強い |

| 体感の静かさ | 上階の衝撃音を感じやすい | 総じて有利 |

内廊下・外廊下の違い

内廊下はホテルライクで外部騒音の侵入が少なく、共用部の声や風切音が室内へ届きにくい傾向。外廊下は通風に優れる一方、玄関側からの音の侵入が増えやすい点に注意。

開口部の遮音:窓・玄関・換気の弱点をふさぐ

サッシとガラスの選び方

音は“隙間”から入ります。アルミ樹脂複合サッシや樹脂サッシに厚みのある複層ガラス(または防音合わせガラス)を組み合わせると効果的。二重サッシ(内窓)なら空気層が増え、外部の走行音や人声の帯域をより減衰させられます。駅近や大通り沿いは二重サッシの有無を必ず確認。

玄関ドアと気密

玄関は意外な侵入口。枠とドアの当たり(パッキン)の状態や、ドアスコープ・郵便口の仕様をチェック。共用廊下の声が響く物件は、玄関ドアの気密が不十分なことが多いです。

換気・配管周り

浴室・トイレ・キッチンのダクトやPS(パイプスペース)は音の抜け道。居室とPSが直接隣接しない間取り、遮音材で囲われたPS、遮音フードの採用が望ましいです。

間取り・住棟計画で“そもそも騒音源を避ける”

上下左右の生活ゾーニングを確認

隣戸のリビングと自宅の寝室が背中合わせ――これが最もトラブルの元。モデルルームや図面で「リビング同士」「寝室同士」が向かい合う配置を選び、上下階の水回りの位置も重なっているかを見ます。エレベーター・ゴミ置き場・機械式駐車場・共用階段・外部機器(室外機置場)から距離がある住戸を優先。

方位・階数・角部屋

大通り沿いは中〜高層階のほうが走行音が減衰しやすい一方、風が強い地域はサッシの鳴き(ビビリ音)に注意。角部屋は戸境壁が減る分、外部騒音は増えがち。内廊下×中層階×中住戸は静かさと価格のバランスが良い定番解です。

現地で使えるチェックリスト(即断用)

内見時に確認する10項目

- 戸境壁:RCで180mm以上(目安)か、ALC等の採用有無

- 床スラブ:200mm以上(目安)か、二重床の仕様か

- 窓:二重サッシまたは厚い複層ガラス、防音合わせの採用

- 玄関:気密パッキンの密着/郵便口やドアスコープの仕様

- 間取り:寝室と隣戸の寝室/リビングが向かい合う配置か

- PS位置:寝室直近にないか、遮音施工が見えるか

- 共用部:内廊下か、EV・ゴミ置場・機械式駐車場との距離

- 上下階:水回りの重なり、上階に子ども部屋が来ない配置か

- 周辺騒音:時間帯を変えて現地確認(朝・夕・夜)

- 管理規約:フローリング遮音等級・楽器可否・リフォーム規定

提示資料で見るべき“数値・用語”

販売図面や設計概要には、床・壁厚、サッシ仕様、遮音等級(L-45/L-40相当など)に関する記載があることがあります。表記が曖昧なら、担当者に具体的な厚み・構造・採用ガラスの種類まで確認しましょう。モデルルームの静かさは「展示用の条件」であることも多く、現地での再確認が必須です。

ケース別の最適解とコスト感

駅近・幹線道路沿いの場合

優先順位は「窓の遮音」→「内廊下」→「住戸配置」。二重サッシ+防音合わせガラスの住戸を選び、可能なら中層以上。バルコニー側に寝室を置かない間取りが有利です。

子育て世帯で上下階が気になる場合

二重床・二重天井、床スラブ厚め、上階の間取りが「寝室や収納」である住戸を選ぶと安心。管理規約にカーペットや遮音性能の規定があるかも要確認。入居後はラグや防振マットで対策を重ねると効果が出やすいです。

テレワーク主体・静寂重視の場合

共用施設(ラウンジ・ジム)から距離があり、角部屋より中住戸、内廊下、戸境壁が厚い住棟を優先。書斎は戸境壁から離し、PSやエレベーター横を避けて配置できる間取りを選びましょう。

購入・賃貸どちらでも使える「交渉と確認」テクニック

図面と仕様書の“抜け”を埋める質問例

- 戸境壁の材質と厚さ(mm)を教えてください。

- 床構造は直床/二重床のどちらですか。緩衝材の仕様は?

- サッシは何等級・どんなガラス(厚み・種類)を採用していますか。

- 玄関ドアの気密仕様(パッキン形状・等級)を確認できますか。

- 上下階/隣戸の間取り(リビング・寝室の位置関係)はどうですか。

- 管理規約の遮音に関する条項(楽器/床材制限/リフォーム)を見せてください。

内見時の小ワザ

- 昼・夕・夜の3回を候補に現地確認(通学・帰宅・風の時間差)。

- 窓枠やドアの隙間にスマホのライトを当て、漏れがないか簡易チェック。

- 換気口を閉じた状態/開けた状態で外音の差を体感する。

- 共用廊下側で足音や話し声の反響を確認、ドアを閉めて差を比較。

まとめ

防音性は「構造」「開口部」「配置」「管理」の掛け算。戸境壁RC180mm以上、床スラブ200mm以上、二重床・二重天井、二重サッシや厚いガラス、内廊下・上下左右の生活ゾーニングが鉄板の指標です。図面と仕様書で数値を押さえ、内見で気密と周辺騒音を体感。管理規約の遮音条項まで確認すれば、入居後の“音ストレス”は大きく減らせます。

関連記事

Posts by Topic

おすすめ記事

只今、おすすめ記事はございません。

新着記事