2025/11/07

環境音

壁の素材でこんなに違う?壁の防音性を素材別に比較

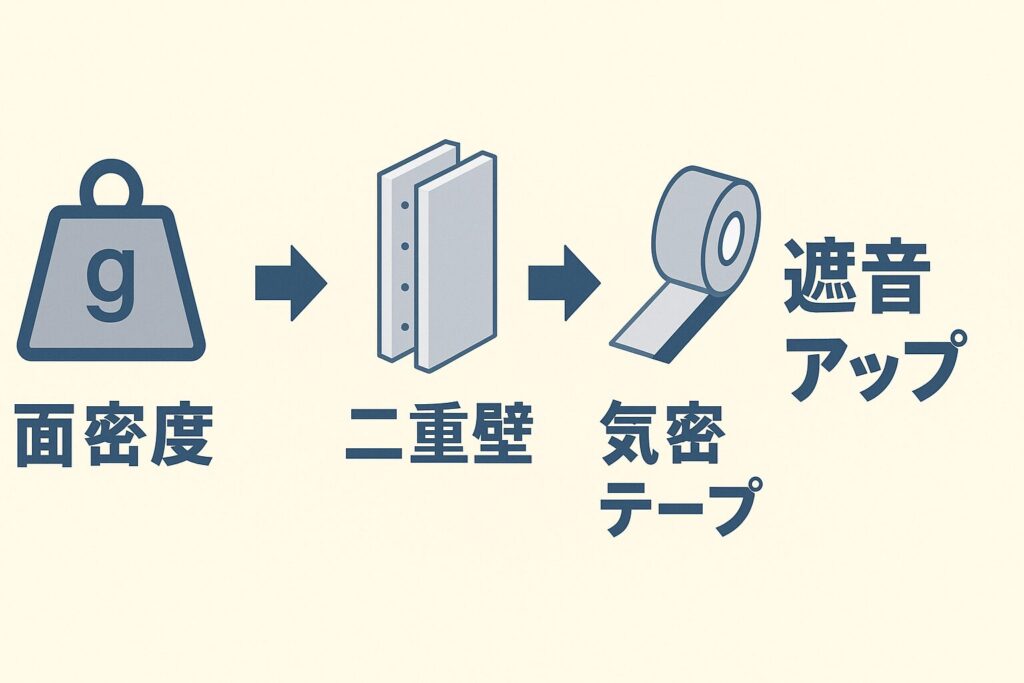

壁の防音性は「重さ×二重化×すき間管理」で決まる

壁の防音性は、単に素材名で決まるわけではありません。基本式は「面密度(重さ)」「二重化(空気層+吸音材)」「すき間管理(気密)」の掛け算。実験室では壁単体の透過損失(TL)が測られ、建物では部屋間の遮音等級(D値)や評価量(Rw、R’wなど)で示されます。測定と評価はJIS A 1416/1417/1419-1(ISO準拠)で規定されており、数値は周波数帯域ごとに決まります。一次情報は以下をご参照ください:JIS A 1416(実験室測定)|kikakurui.com、JIS A 1417(建物での測定)|kikakurui.com、JIS A 1419-1(評価方法)|kikakurui.com。また、国内の試験機関による解説は日本建築総合試験所(GBRC)や建材試験センター(JTCCM)が参考になります。

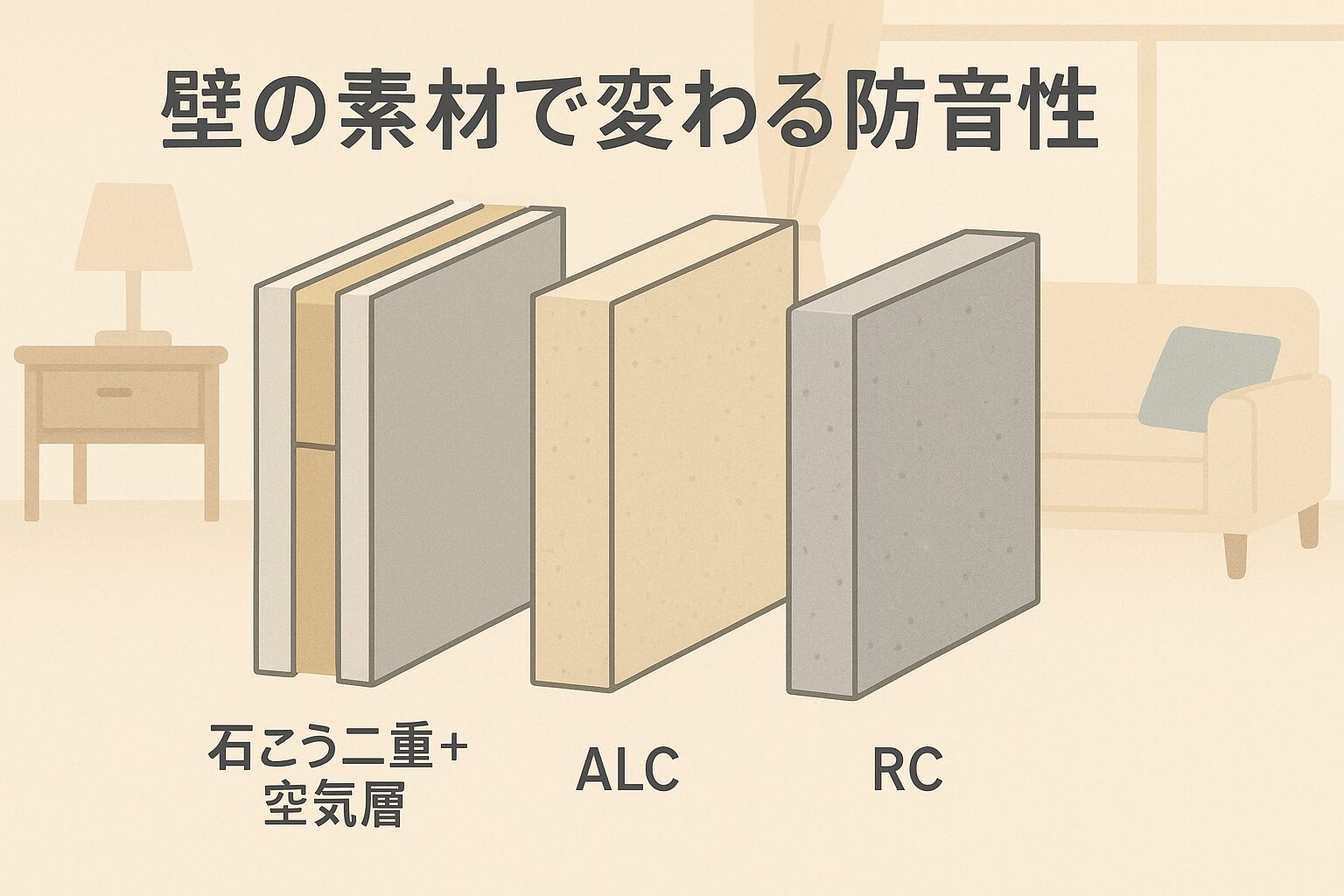

素材別|壁の防音性のざっくり相場観

下の比較は、一般的な仕様のイメージです。実際の数値は厚さ・層構成・下地・空気層・吸音材・仕上げ・施工精度で大きく変わる点にご注意ください。特に「同重量でも、二重化して共振や橋掛かり(固体伝搬)を避ける」ことで効きが伸びます。石こうボード工法の詳細とD値/TLの関係は吉野石膏「遮音性能」が実務的です。

| 壁素材・構成 | 特徴 | 期待できる傾向 | 留意点 |

|---|---|---|---|

| 単層石こうボード+木下地(戸内間仕切り) | 軽量・施工容易 | 中高音はそこそこ。低音は通りやすい | 二重貼り・空気層・吸音材で強化必須 |

| ダブルボード+空気層+吸音材(グラスウール等) | “二重化+吸音”の定番 | 会話・テレビ音の遮音が大幅に改善 | 間柱の共通化を避ける千鳥下地が有利 |

| ALCパネル(厚さ100mm前後) | 軽量気泡コンクリート | 中高音は良好。低音はRCに劣る傾向 | 開口や継ぎ目の気密・仕上げで差が出る |

| RC(鉄筋コンクリート)戸境壁 150〜200mm | 高面密度・一体打ち | 低音まで総合的に強い | 貫通・スリーブ・取り合いの処理が重要 |

| 軽量鉄骨間仕切り+二重石こう+ロックウール | 設計自由度が高い | 適切な二重化でRCに迫る帯域も | スタッドの橋掛かりを抑える仕様設計 |

| 窓・建具(付帯部) | 壁より弱点化しやすい | 合わせガラス・二重サッシで底上げ | パッキン・気密材・換気口の処理が要 |

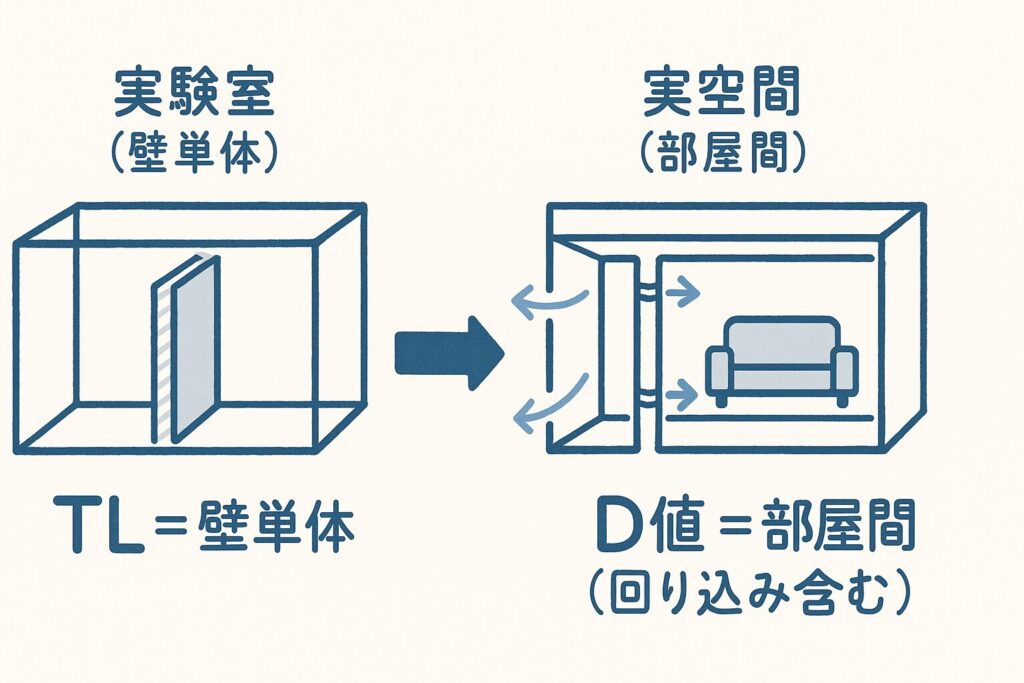

数値の読み方|TL(壁単体)とD値(部屋間)の違い

TL(透過損失)=壁“単体”の実験室性能

JIS A 1416の残響室試験では、開口に壁試験体を設置し、音源室と受音室の差から周波数ごとのTL(dB)を求めます。表示には単一指標Rw(ISO/JIS系)が使われ、同じ仕様でも試験室や試験条件で差が出ることがあります(GBRCの解説参照:GBRC)。

D値・R’w=“実際の部屋間”の性能

建物内での測定はJIS A 1417が対象。回り込み(床・天井・配管・開口)を含むため、実験室のTLから10dB前後下がるケースも。吉野石膏は「D値=TLD−回り込み等の合計」という実務的な見通しを示しており、配管・外壁・床スラブ経由などの低減量を積上げる例が紹介されています:吉野石膏|遮音性能。

素材別の設計ポイント|“効く壁”にするための注意

石こうボード系:二重化と下地ディテールが命

- ボード二重貼り+空気層+吸音材(32〜48Kのロックウール等)を基本に。

- スタッドの共有を避ける千鳥・二重下地で橋掛かりを抑制。

- コンセントボックスには遮音型・背面カバーを採用し透過路を断つ。

- カタログではTLやRwの目安が提示されます(例:チヨダうて「壁システム」)。

ALC:継ぎ目・開口の気密が成否を分ける

- パネル自体は軽量で扱いやすいが、目地・取合いの気密・防水・取付剛性を丁寧に。

- 室内側の石こう増し張りや二重サッシ併用で帯域バランスを補正。

RC(鉄筋コンクリート):“重さ最強”もディテール次第

- 150〜200mmクラスの戸境壁は低音に強い一方、貫通部やスリーブの未処理が致命傷。

- 換気口・PS(配管スペース)・床スラブの回り込みを遮音フード・防振・シールで管理。

自宅・賃貸で「いまある壁」を底上げする手順

- 音源と周波数帯の把握(低音=重量強化/中高音=気密・二重化)。

- “面”の強化:遮音シートの増し貼り→石こうボード増し張り(ビス長要調整)。

- “空気層”の活用:軽量下地を起こして空気層+吸音材充填→二重壁化。

- “すき間”の撲滅:巾木・廻り縁・開口まわりを気密パッキン/コーキングで連続化。

- 付帯部の補強:換気口は防音フード化、ドアは気密材追加、窓は内窓(二重サッシ)。

遮音シートの選び方や厚み・面密度の考え方は、当サイトの実務記事も参考にどうぞ。

用途別チェックリスト|何をどう足せば良い?

会話・テレビ音(中高音)

- 石こう二重+空気層+吸音材で“共振谷”をずらしつつ、コンセント・換気口の透過路を封じる。

- 窓は二重化(内窓)+厚み違いガラスで合わせ技。

低音(重低音・道路走行音・ドスン)

- 面密度アップ(遮音シート高面密度品+厚手ボード)を優先。

- 固体伝搬を防ぐため、防振材や下地の絶縁・千鳥下地・浮き構造を検討。

賃貸での現実解

- 原状回復に配慮し、貼って剥がせる遮音材や置き型吸音を併用。

- まずは“すき間塞ぎ”(パッキン・テープ・カバー)から着手すると費用対効果が高い。

一次情報・基準の押さえどころ

- JIS A 1416:建築部材の空気音遮断性能の実験室測定

- JIS A 1417:建物での空気音遮断性能の測定

- JIS A 1419-1:遮音性能の評価方法(Rw、R’w等)

- 日本建築総合試験所|音響試験

- 建材試験センター|居室・部材等の遮音性能の測定

- 吉野石膏|遮音性能(D値とTLの関係)

関連記事

まとめ

壁の防音性は素材名だけでなく「重さ(面密度)×二重化(空気層+吸音材)×すき間管理」の総合設計で決まります。RCは総合力が高く、石こう系は二重化とディテールで伸び、ALCは気密強化と付帯部対策がカギ。数値はJISの測定・評価(TL/D値/Rw等)で読み分け、住まいに合わせて“面強化+気密+付帯部”を順に改善しましょう。

Posts by Topic

おすすめ記事

只今、おすすめ記事はございません。

新着記事