2025/11/11

住環境・環境音

賃貸の足音・椅子音を即静かに|5分でできる床防音テンプレ

結論|「軽量」と「重量」床衝撃音の違いと“クッション+質量”の2枚看板

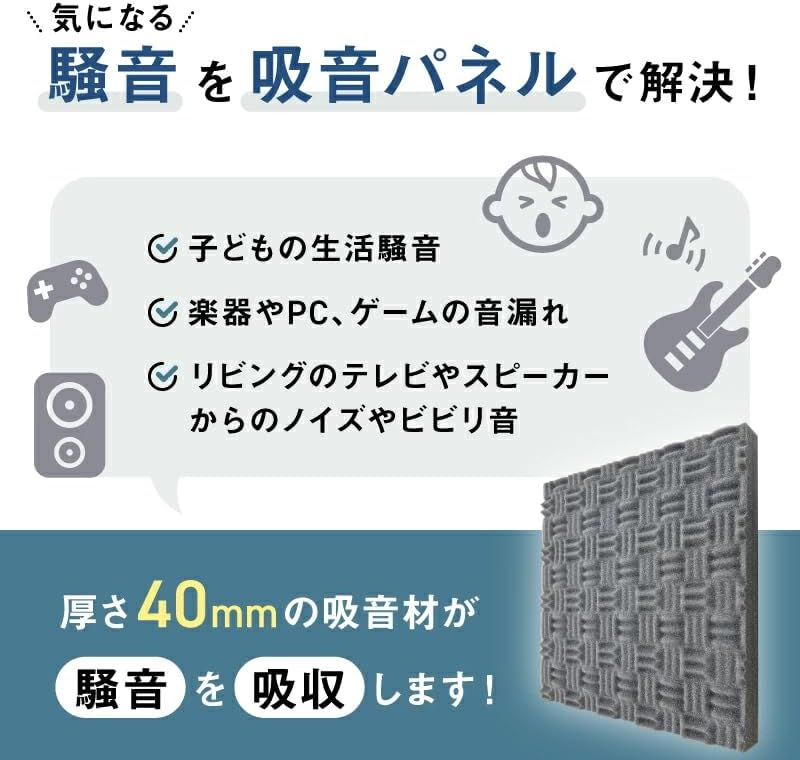

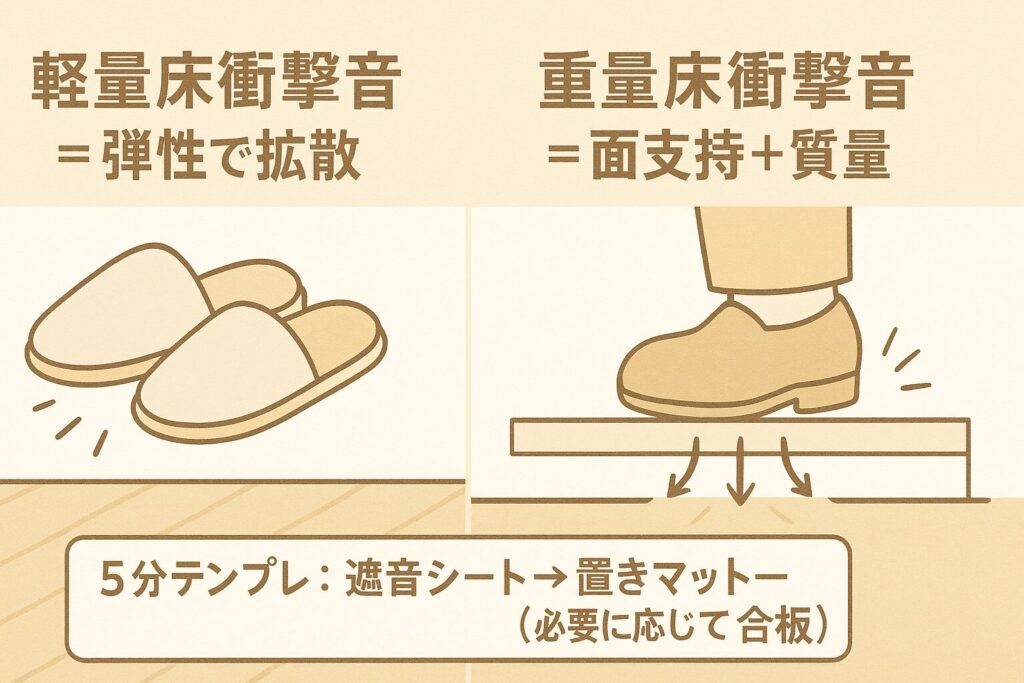

賃貸で今すぐ足音や椅子のガタガタ音を小さくする最短ルートは、音の種類を見極めて、クッション(弾性)+質量(重量)の二段構えで対策すること。床衝撃音には、かかと歩きやスリッパのパタパタなどの軽量床衝撃音と、ドスンと響く着地・ジャンプ・椅子の脚が落ちる衝撃などの重量床衝撃音がある。前者は柔らかい層で衝撃を拡散、後者は面で支えて速度を鈍らせる+質量で伝わりにくくする、という考え方が基本だ。

| 音のタイプ | 具体例 | 効きやすい対策 |

|---|---|---|

| 軽量床衝撃音 | スリッパ音・小走り・椅子の微振動 | ラグ/マットの弾性層で吸収 |

| 重量床衝撃音 | ドスン着地・重い椅子脚の落下 | 面支持+質量(合板・遮音シート)で減衝 |

この違いを押さえたうえで、「置きマット+(必要に応じて)薄手の遮音シート」という順番で重ねるのが、フローリング遮音の賃貸向け・即効の基本形だ。キーワードで言えば「賃貸 足音 防音」「椅子 音 防止」「フローリング 遮音」の3要素を一気に満たすテンプレである。

5分テンプレ|置きマット+薄手遮音シートの重ね順

使うもの(全部ホームセンターorネットで可)

- 置きマット:厚み6〜10mm前後の弾性マット(EVA/発泡ゴム/コルク系、ジョイントでもOK)

- 薄手の遮音シート:1.5〜2.8mm程度の高比重タイプ(必要な場合のみ)

- ガタつき防止用のフェルト/樹脂キャップ(椅子脚用)

- 仮固定用のノリ残りしない養生テープ(端部のめくれ防止)

手順(所要5分)

- 掃除機と乾拭きでフローリングの砂粒やほこりを除去(すき間噛み込みを防ぐ)。

- 薄手の遮音シートを下、その上に置きマットを重ねる(椅子・足音の導線だけでもOK)。疑わしければまずマットのみで試す。

- マットの端部を重ねず“突き付け”にして段差を最小化。必要なところだけ周囲を養生テープで仮固定。

- 椅子脚にはフェルトを貼る。キャスター椅子はウレタンキャスターへ交換か、チェアマット+フェルトで二重化。

- 歩行テスト:かかと着地→つま先着地の順で比べ、改善が足りなければマット厚を増す or シートを追加。

ポイントは「弾性で叩きつけを和らげ、質量で進行を鈍らせる」こと。まずはマットだけで軽量床衝撃音を抑え、必要に応じて薄手の遮音シートを下に追加して重量成分も減らす。賃貸でも置くだけ・原状回復OKが基本だ。

中級編|TS-20/TS-28+合板の“面支持”でドスン音を鈍らせる

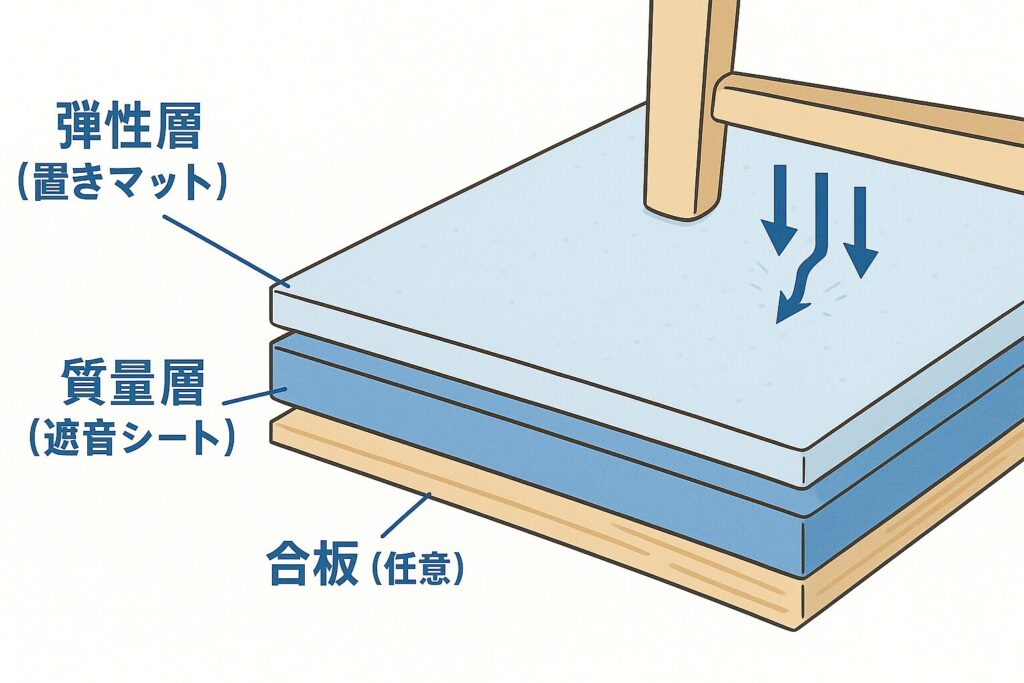

さらに重量床衝撃音(ドスン・ズシン)が気になる場合は、高比重の遮音シート(例:厚さ約2.0mm=TS-20、約2.8mm=TS-28相当)を下敷きにし、その上に薄い合板(4〜9mm)を敷いて面で荷重を受ける構成が有効なことが多い(構造上の一般論に基づく推測)。

おすすめの重ね順(非固定・原状回復前提)

- フローリング

- 高比重の遮音シート(継ぎ目は突き付け)

- 合板(四隅のみ耐震ジェル等で“点止め”→ズレ防止)

- 必要に応じて表層マット/ラグ

ポイントは“面支持”で局所荷重を広げること。合板が“スノーシュー”のように力を分散し、遮音シートの質量と相まって床下へ伝わる速度・量を落とす。イスのガタガタ対策にも効きやすい。

注意:賃貸では両面テープや釘・ビスはNG。合板の厚みを増やすほど段差が生まれるため、出入り口や家具の干渉を必ずチェック。床暖房やフロアタイルなど熱/素材に敏感な床ではメーカー注意書きを確認し、発熱や可塑剤移行の懸念がある素材は避ける。

失敗例と対処|効果が出ないときはここを見る

すき間未処理

継ぎ目のすき間やマット欠けがあると、そこが音の“逃げ道”になる。突き付けで敷き、ズレ止めを部分的に入れる。ジョイントマットは端部カバーを付けると段差も目立ちにくい。

段差干渉

出入り口の見切りやクローゼット扉がマットの厚みに干渉すると、結局敷けない。導線だけ優先して“L字”や“島敷き”で対応しても十分なケースが多い。

端部が浮く

端が浮くと足が引っかかり危険+音も漏れる。四辺の10〜20cmだけ軽く養生テープで仮固定するか、表層に薄いラグを重ねて抑える。

椅子の脚が固いまま

椅子脚のフェルト/キャップ未装着は定番ミス。金属やナイロンの硬質脚先は、フェルト+マットで二重化し、ガタつきは脚長調整で解消する。

素材と選び方|賃貸でも扱いやすい現実解

置きマット(弾性層)

- EVA/PEフォーム:軽く扱いやすい。厚みを選びやすくコスパ良。

- 発泡ゴム(NBR/SBRなど):反発が穏やかで椅子に◎。臭いの少ない製品を。

- コルク系:滑りにくく手触り良。椅子の移動が多い人に。

薄手遮音シート(質量層)

- 厚み1.5〜2.8mm程度の高比重タイプが扱いやすい。

- フローリングに直接敷くため、にじみ・可塑剤移行しにくい製品を選ぶ。

表層(仕上げ)

- 置敷き床タイル:水回りでも使えるタイプは掃除が楽で見た目も整う。

- ラグ/カーペット:吸音性が加わり軽量床衝撃音に効きやすい。

「賃貸 足音 防音」や「フローリング 遮音」の観点では、厚みを盛りすぎずに、弾性と質量をバランスさせるのが肝。椅子 音 防止なら、脚先対策+導線のみの部分敷きでも十分効く。

CTA|床対策の5分診断(β)【推測】

あなたの床材・階層・音種の3問に答えるだけで、最短のレシピを提案する「床対策の5分診断」を準備中。公開までは本記事のテンプレで、導線だけ部分敷き→必要に応じて質量層を追加の順にお試しください。

参考になる一次情報

床衝撃音の基礎やΔL等級の考え方は、一般財団法人 日本建築総合試験所(GBRC)の資料がわかりやすい。用語整理に役立つため、用法や限界を押さえたうえで生活音対策の目安に。

一般財団法人 日本建築総合試験所(GBRC)|床衝撃音の基礎

関連記事

まとめ

賃貸の足音・椅子音は、まず「軽量」と「重量」を見分け、弾性(置きマット)+質量(薄手遮音シート)で重ねるのが最短。導線だけでも効果が出やすく、原状回復も容易。さらに気になる場合は高比重シート+薄合板の面支持でドスン音を鈍らせる。すき間処理・段差確認・端部の浮き対策を忘れずに。

Posts by Topic

おすすめ記事

只今、おすすめ記事はございません。

新着記事