2025/11/14

環境音

テレワークの“声が響く”を即解決|壁1面の吸音レイアウト

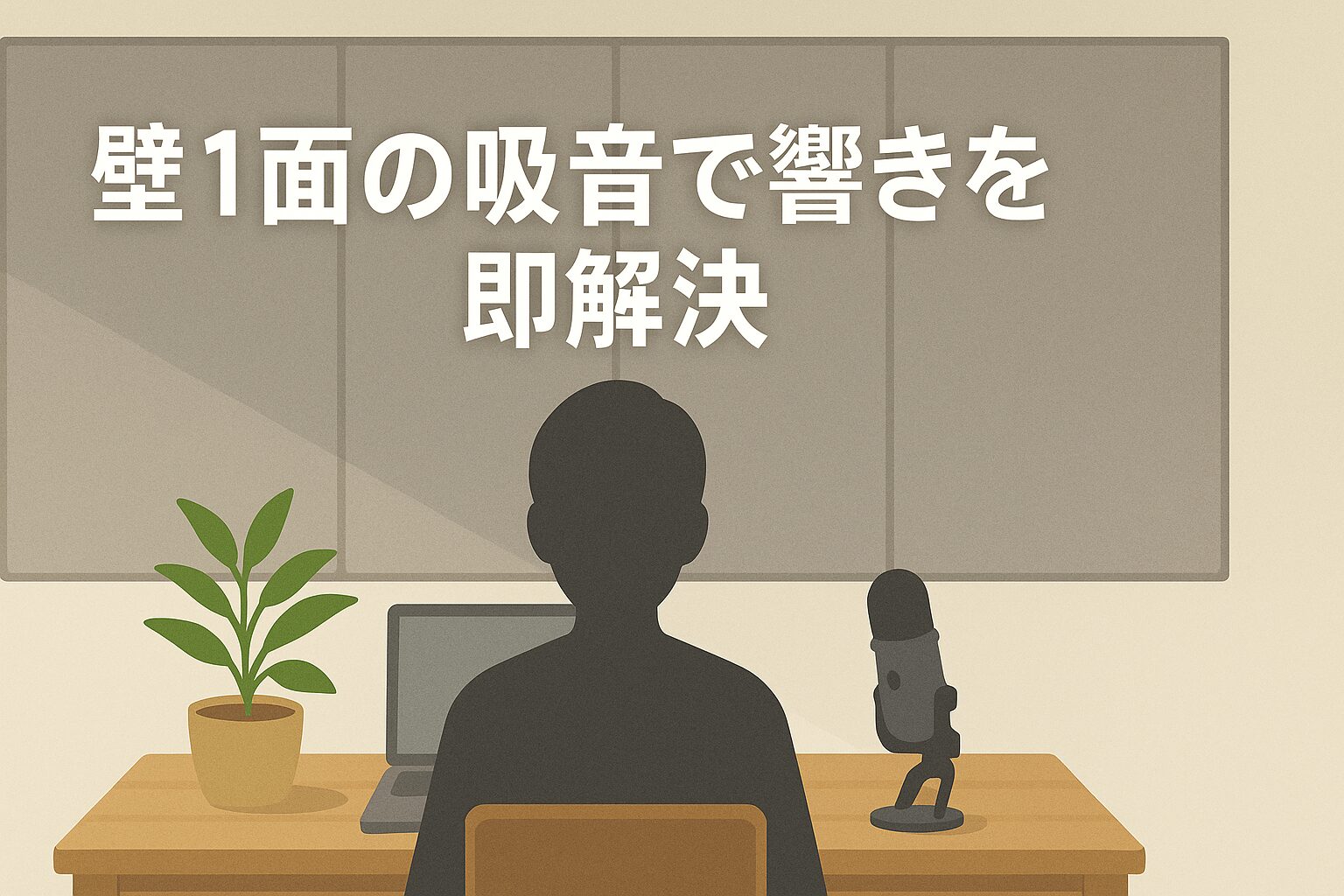

テレワークの「声が響く」を最短で抑えるなら“壁1面吸音”が効く

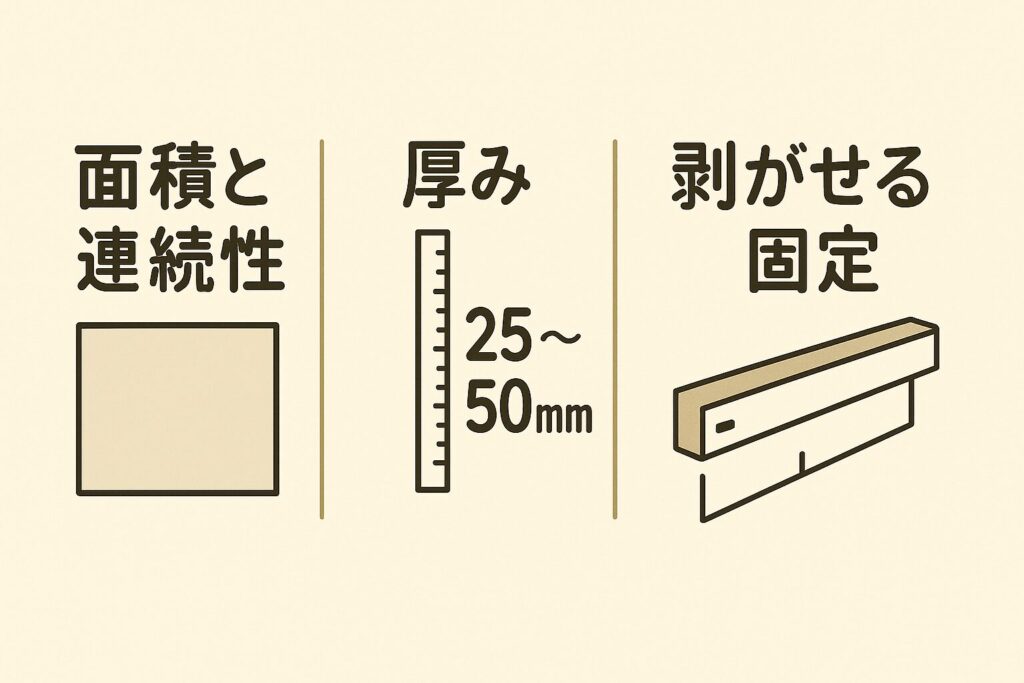

在宅会議で「自分の声が部屋に響く」「マイクが反響を拾って聞き取りにくい」という悩みは、部屋の残響(反射音)が主因です。遮音(外へ漏らさない)よりも、まず室内の反射を減らす=吸音が即効。特に、声の初期反射が当たりやすいモニター面の背面〜正面の壁1面を面積優先で吸音すると、体感が劇的に変わります。吸音パネルは厚み25〜50mm、密度のある繊維系(例:高密度グラスウールボード+ファブリック)を基準に選び、継ぎ目を作りすぎず“連続した面”で覆うのがコツです。測定法や吸音率の考え方は日本産業規格(JIS)で整理されています。詳しくはJIS A 1405(音響管法)や日本建築総合試験所の解説をご参照ください。

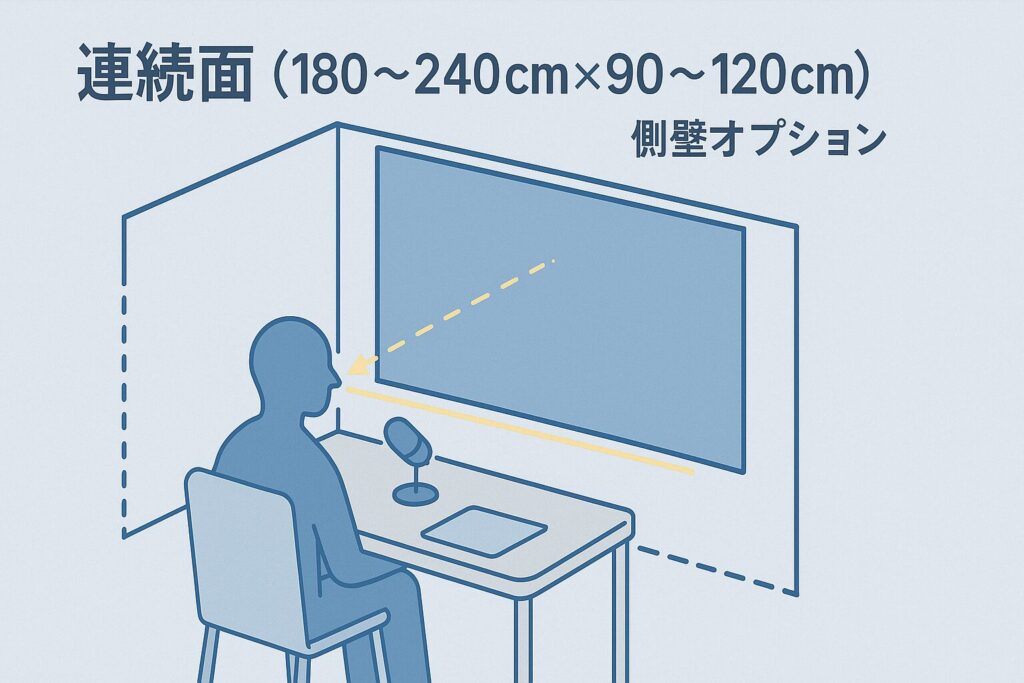

最短レイアウト:デスク正面の壁1面を“連続面”で覆う

基本の貼り分け(優先順位)

- 正面壁(最優先):モニター正面の壁を幅180〜240cm×肩より上を中心に連続吸音。話者の声が最短距離で反射する面を叩きます。

- 側壁(次点):デスク左右の1面を追加。片側でも十分効きます。左右対称にこだわらず、反射が強い側を優先。

- 背面壁(余力があれば):自分の背中側の反射をさらに減らし、会議の聞き取りをクリアに。

サイズ・厚み・枚数の目安

| 部位 | 推奨面積 | 厚み/密度の目安 | 設置ポイント |

|---|---|---|---|

| 正面壁 | 幅180〜240cm×高さ90〜120cm | 25〜50mm/32〜80kg/m³ | モニター上端〜天井下まで連続。コンセント周りは避けず切欠き加工。 |

| 側壁 | 幅90〜180cm×高さ90〜120cm | 25〜50mm/32〜80kg/m³ | 話者の口→壁→マイクの反射経路を優先。片側から開始。 |

| 背面壁 | 幅90〜180cm×高さ90〜120cm | 25〜50mm/32〜80kg/m³ | 書棚やカーテンがある場合は重ねて効果底上げ。 |

材料と固定方法:賃貸でもOKな“剥がせる施工”

おすすめ素材

- ファブリック吸音パネル:高密度グラスウールボードに布貼り。意匠性が高く、テレワーク背景にも馴染みます。

- 多孔質吸音材(フォーム系):軽量で扱いやすいが、低域は効きにくい。声帯域(1〜4kHz)狙いなら○。

- 拡散+吸音のミックス:本棚・布・観葉植物など生活アイテムも反射散乱に寄与します。吸音面の対向面に置くと過度なデッドを防げます。

固定方法(壁を傷めない順)

- ピクチャーレール+ワイヤー吊り:壁面に最小限のビスでレール設置。賃貸でも原状回復しやすい。

- 強粘着コマンドタブ+面支持:軽量パネルなら可能。四辺+中央で面圧を分散。

- マグネット固定:スチールパーテーションなら最強。レイアウト変更が容易。

なお、建築基準や社内規程に従ったテレワーク体制の整備は厚労省のガイドラインも確認を。

“響き”が減ったかを自宅で即チェックする方法

スマホだけでできる残響チェック

- 録音アプリで手を1回叩いて、余韻(残響)が短くなっているか確認。

- Web会議アプリの「エコー抑制/ノイズ除去」をONにし、相手に聞き取りやすさをフィードバックしてもらう。

- 吸音面の連続性と面積を最重視。点在させるより“面で貼る”ほうが効きます。

よくある失敗と回避策

- 小さなパネルを点々と配置 → 反射が回り込みます。継ぎ目の少ない大判で面化。

- 厚み不足 → 声帯域の吸音不足に。25〜50mmを基本に。

- 位置ズレ → 正面壁の“話者の口の高さ〜天井側”を必ずカバー。

即導入プラン:3つの費用別レイアウト

プランA(最小コスト):布+フォームで連続面

厚手のファブリック(カーテン生地相当)を下地に、フォーム系吸音材(25〜30mm)を格子状に下貼り→上から布で被せて連続面化。タッカーや両面テープで固定し、周縁はモールで隠す。

プランB(標準):ファブリック吸音パネルを壁一面

600×600mmを6〜12枚で“面”を構成。目地をそろえ、モニター上端から天井まで詰める。側壁に2〜4枚を追加すると会議品質が一段階アップ。

プランC(リバーシブル/背景映え):脱着式パネル

マグネットorレール式の脱着パネルを選び、色を3色までに絞って市松貼り。背景にも映え、在宅/来客で外したり配置換えが容易です。

メンテと安全

- 吸音材は年1〜2回で表面の埃を除去。布張りはコロコロ+弱い掃除機でOK。

- 発泡系は熱源から離す。不燃/準不燃品なら製品の国交省認定・JIS表示を確認。

社内・家庭向け補足

会議室/コワーキングでも同じ考え方でOK。まず“面積と連続性”を担保して初期反射を断つ。技術的背景は吸音率測定(音響管法/残響室法)に基づきます。実務解説は学会誌の資料も参考になります。

関連記事

まとめ

テレワークの「声が響く」は、正面壁1面の“連続した吸音面”で初期反射を断つのが最短ルート。厚み25〜50mmのファブリック吸音パネルを基準に、面積と位置を優先して貼る。側壁→背面を加えるほど会議音声はクリアに。賃貸は剥がせる固定で安全に、効果はスマホ録音で即チェックできます。

Posts by Topic

おすすめ記事

只今、おすすめ記事はございません。

新着記事