2025/11/21

住環境・環境音

賃貸DIYの“原状回復”と防音の線引き|トラブル回避ガイド

賃貸で防音DIYをする前に知っておきたい「原状回復」の基本

賃貸でも、足音・話し声・楽器などの「音問題」をきっかけに、防音DIYを検討する人が増えています。一方で、退去時に「これは原状回復じゃない」と言われ、高額な請求トラブルになるケースも少なくありません。

2020年施行の改正民法では、通常の使用による「通常損耗」や時間の経過で自然に起こる「経年変化」については、借主に原状回復義務はないことが明文化されました。

また国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、「入居時の状態に戻す」のではなく、借主の故意・過失や通常を超える損耗・毀損を元に戻すことが原状回復、という考え方を示しています。

さらに2024年にはガイドライン関連資料が再整理され、耐用年数や負担割合の考え方が見直されています。防音DIYをするなら、この「原状回復」の考え方をざっくり押さえておくことが、トラブル回避の第一歩です。

詳しい公式ルールは、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」で確認できます。

原状回復トラブルが起こりやすいケース

- 原状回復できない接着剤・コーキングで防音材を「直貼り」した

- ビス止め・アンカー打ちで大きな穴を多数あけた

- 躯体に直接、下地を増し張りして厚み・重さを増やした

- 管理規約で禁止されている工事(床の貼り替えなど)を行った

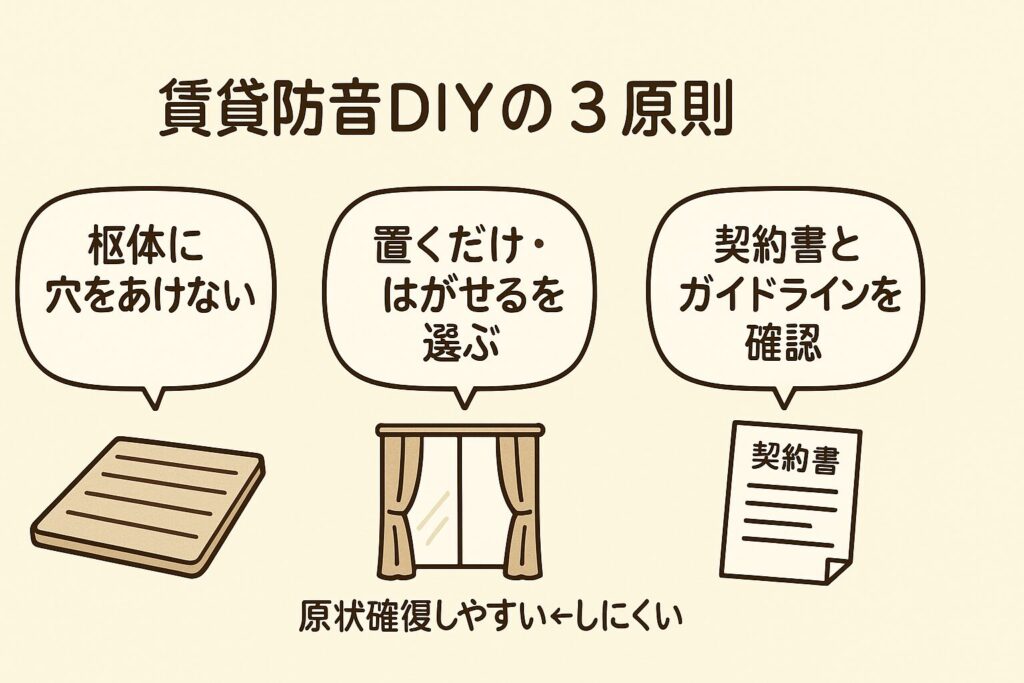

逆に、置くだけ・はがせる・元の下地を傷めない工夫がされていれば、「通常の原状回復で対応可能」と判断される余地が広くなります。ただし、最終的には契約書・特約の内容と、退去時の現況で判断されるため、「絶対大丈夫」とは言い切れません。

どこまでがOK?賃貸防音DIYの「線引き」早見表

ここでは、賃貸でよくある防音DIYを「原状回復しやすい/注意が必要」にざっくり分類してみます。

| DIY内容 | 原状回復OKの目安 | 注意点・NGになりやすい例 |

|---|---|---|

| 防音カーテン・厚手カーテン | 取り外すだけで原状回復完了。ほぼ問題なし。 | カーテンレール増設時のビス穴が多数になると要注意。 |

| ラグ・カーペット・置きマット | 「置くだけ」の床防音は原状回復しやすい。 | 両面テープのノリ残りや床材の変色は借主負担の可能性。 |

| 突っ張り棒+有孔ボード・防音パネル | 突っ張り構造で躯体を傷つけなければOKになりやすい。 | 強く突っ張りすぎて天井・床をへこませると原状回復対象。 |

| 貼ってはがせるシート+薄手の遮音シート | 既存クロスを傷めず剥がせれば原状回復しやすい。 | 重い下地を増し張りし、ビス止め・コーキング固定するとNG寄り。 |

| 窓際の防音:二重カーテン・インナーサッシ | 既存ビス穴利用や、賃貸可の後付け内窓ならOKの余地大。 | サッシ枠に直接穴あけ工事を行うと原状回復が難しい。 |

ポイントは「躯体をどれだけいじるか」「元に戻すためにどこまで工事が必要か」です。防音の原理としては、質量を増やし、隙間をなくすほど効きますが、そのぶん原状回復は重くなりがちです。

壁・天井まわりの防音DIYの線引き

- OK寄り:スポンジ製やフェルト製の軽量パネルを、ピン跡の目立ちにくい画鋲・ホチキスや、賃貸向け両面テープで「ポイント使い」する。

- グレー:広い面積に遮音シートや石こうボードを増し張りするが、下地やビス位置を慎重に選び、最小限のビス穴に抑える。

- NG寄り:躯体コンクリートにアンカーを打ち、重い下地を全面固定する、本格的な防音壁をDIYする。

床・窓まわりの防音DIYの線引き

- 床:ジョイントマットや置きマット+薄手遮音シートの「置き敷き」が基本。フローリングに接着剤・タッカー・釘を使うと、張り替えレベルの原状回復が必要になりがちです。

- 窓:厚手カーテン・防音カーテン・内窓(インナーサッシ)など「既存枠を生かす」方法が無難。サッシ枠への穴あけや、コーキングでガチガチに固める施工は避けましょう。

原状回復を見据えた防音DIYの具体アイデア

ここからは、賃貸でも実践しやすく、原状回復ともバランスの良い防音アイデアを紹介します。

1. 置き敷きで足音・椅子音を抑える

階下への足音・椅子のガタガタ音が気になる場合は、「クッション層」と「質量層」を組み合わせた置き敷きが現実的です。

- 上:ラグ・マットなどのクッション層

- 中:必要に応じて薄手の遮音シート

- 下:既存フローリング(固定しない)

これなら退去時は敷物を撤去して掃除するだけで済み、フローリングを貼り替えるような大掛かりな原状回復は避けやすくなります。

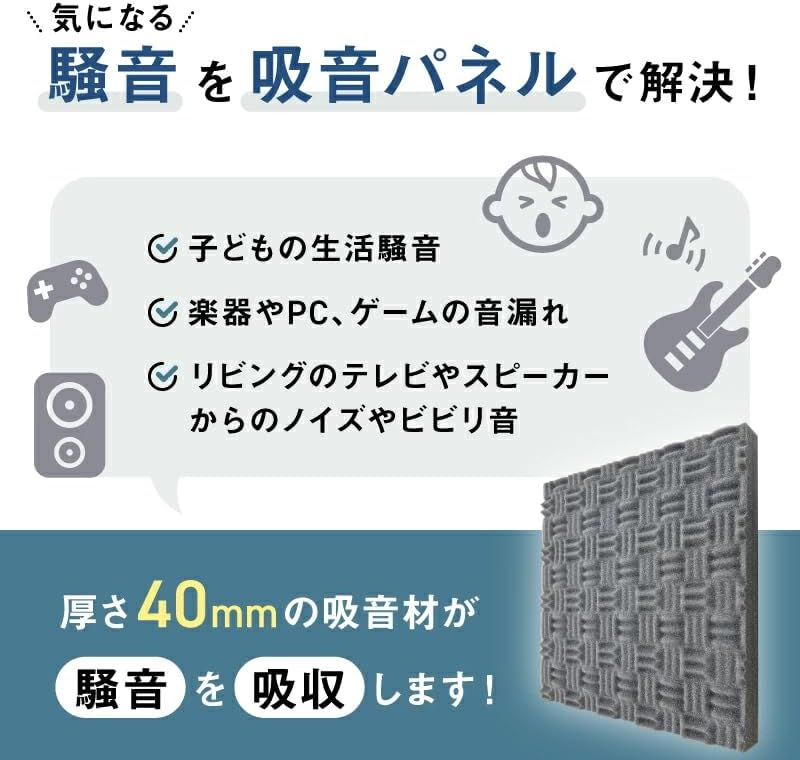

2. 壁は「吸音パネル+家具レイアウト」で攻める

隣室との境界壁からの会話音・テレビ音には、厚みのある吸音パネルをポイントで配置しつつ、本棚やクローゼットを当てる「家具バリア」が有効です。

- 耳の高さ〜話し声の通り道に吸音パネルを数枚貼る

- その面に、背の高い棚やワードローブを配置して空気層を増やす

- 突っ張りポール+有孔ボードで「浮かせた壁」を作るのもおすすめ

クロスに直接重い材を貼るよりも、家具や軽量パネルを組み合わせて「原状回復しやすい厚み」を作るイメージです。

3. 窓・玄関まわりは「隙間を埋める」軽めの対策から

屋外の走行音や人の声は、窓や玄関ドアのすき間から入りやすくなります。まずは次のような「簡易+可逆」の対策から試してみましょう。

- 窓枠のすき間に、貼って剥がせるすき間テープを施工

- カーテンボックスや2重カーテンでガラス面を覆う

- 玄関前にマットを敷き、扉のアンダーカットからの音を軽減

本格的な内窓の後付けは、賃貸でもOKとしている商品・工法もありますが、躯体にねじ止めするタイプも多いため、必ず管理会社の許可を取りましょう。

大家・管理会社とトラブルを避けるための確認ポイント

1. 着手前にチェックしておきたいこと

- 賃貸借契約書の「原状回復」「リフォーム」「DIY」に関する条項

- 管理規約や使用細則で、床材や楽器演奏、防音工事がどう扱われているか

- 床暖房・配管など、構造上の制限(重量・厚み・穴あけNGの部位)

気になる工事レベルのDIY(ビス打ち・下地増し張りなど)をしたい場合は、「どこまでならOKか」「退去時の負担はどうなるか」を、事前に管理会社や大家さんへ確認しておくのが安全です。

2. 許可をもらうときのコツ

- 「いつ・どの部屋に・何を・どう設置するか」を図や写真付きで説明する

- 「退去時には自費で撤去し、原状回復します」と明言する

- 電話だけでなく、メールやチャットで文章として回答を残す

口頭での「いいですよ」は、退去時に「言った言わない」になりがちです。短くてもよいので、テキストで残しておきましょう。

3. 退去時のチェックリスト

- DIYであけたビス穴・ピン穴・キズがどこにあるかを把握しておく

- 敷金精算前に、可能な範囲で自分で補修・撤去を済ませる

- 入居時と同じアングルで写真を撮り、状態を比較できるようにする

万一、原状回復費用に納得できない場合は、自治体の消費生活センターや、弁護士会の法律相談を利用することも検討しましょう。国土交通省ガイドラインを前提に話を進めてくれる窓口も増えています。

防音DIYと原状回復のバランスをとるコツ(まとめ)

賃貸での防音DIYは、「静かな暮らし」と「退去時の原状回復」のバランスをどう取るかがカギです。置き敷き・突っ張り・はがせるシートなどの“可逆な工夫”を基本に、契約書とガイドラインを踏まえてリスクをコントロールすれば、トラブルをかなり減らせます。

迷ったら「躯体に手を加えない」「大がかりな原状回復工事が必要な状態にしない」を合言葉に、防音レベルと費用・退去リスクを天秤にかけて判断してみてください。

関連記事

賃貸の防音DIYで大事なのは「静かさ」と「原状回復」の両立です。置き敷き・突っ張り・はがせるシートなど可逆な方法を基本に、躯体へ大きな穴あけや直貼りを避けること。契約書と国交省ガイドラインを確認しつつ、事前の許可取りと記録を残せば、退去時トラブルはかなり防げます。

Posts by Topic

おすすめ記事

只今、おすすめ記事はございません。

新着記事